135. 幻に終わったユニット・ghost

――レコードレーベルのトップでもあった所属事務所の社長から、浜崎さんのソロ活動について何か言葉はあったんですか。

「“浜崎貴司”というキャラクターを客観的にプロデュースするようなプロジェクトで進めてほしい」とは言われました。ビジネスを考えたら当然のことですけど、当時の僕はあまりピンときてなくて・・。

――ビジネスと音楽を繋げて考えるのは、あまり得意じゃなさそうですよね(笑)。

そうなんですよ(苦笑)。ちょっと居心地が悪くなるというか・・。ソロでは“自分の心情”みたいなものをちゃんと吐露する作品を作りたい、ということだけ考えていた気がします。ただ紀里谷さんとのユニットでそれを形にできる確信があったわけではなくて。すでに動き始めていた紀里谷さんとのユニットを進めることで何かを見出そうとしてたのかもしれないですね。

――どうして紀里谷さんとのユニットは実現しなかったんでしょう?

まだ無名だった紀里谷さんと僕のユニットを、スタッフサイドがうまくイメージできなかったことが大きいですね。それで、僕らが作業しているところによく遊びにきていた高野寛さんも加えた“ghost”というユニットを3人でやろうという話になって動き始めるんですが、今と違って事務所やレーベルの垣根を越えて活動するのは非常に難しい時代でしたから、話が先へ進んでいかなかった。紀里谷さんとの2人体制はあり得ないということで、ユニットはナシになったんです。“ghost”で作った曲を日本でレコーディングしようと呼んだ、NYで一緒にデモテープ作りをしたドラマーが、クリックを聴きながらドラムを叩くことに馴染みがなかったのか、スタジオでいきなり「自分にはできない」と言い出して、急遽ドラムのチューナーで来てくれていた米米クラブのドラムの坂口良治さんにお願いしたことがあったんですが、その時に感じた挫折感も大きくて、方向転換するしかないのかな、と。シングルのリリースのスケジュールからすると、結構ギリギリのタイミングだったはずです。

――ちなみにユニット名の“ghost”はどこから?

“幽霊”とか”幻影”という意味ですが、士郎正宗作のSF漫画『攻殻機動隊』(英語タイトル『THE GHOST IN THE SHELL』)からいただきました。電脳化した人間やサイボーグやアンドロイドで構成された社会を舞台に、バーチャルと現実の境目が非常に曖昧なまま物語が進んでいくんですが、作品の中で“ghost”ってちょっと“魂”に近いような意味合いを持っているんですよ。僕らも、コンピューターを駆使したエレクトリックなロックサウンドを目指していましたから、ちょうどいいかな、と。エレクトリックな部分は紀里谷さん、アレンジや全体の音楽性の取りまとめは高野さん、歌と歌詞は僕、という分担になっていたのかな。率直な意見交換は常にあって、紀里谷さんとは歌詞に関して、かなり侃侃諤諤ありました。僕自身もソロになったのにFLYING KIDS後期的なポジティヴでポップな世界観の呪縛から逃れきれないことにジレンマを感じていて・・。もがいてもがいて完成させたのがソロデビュー曲の『ココロの底』でした。

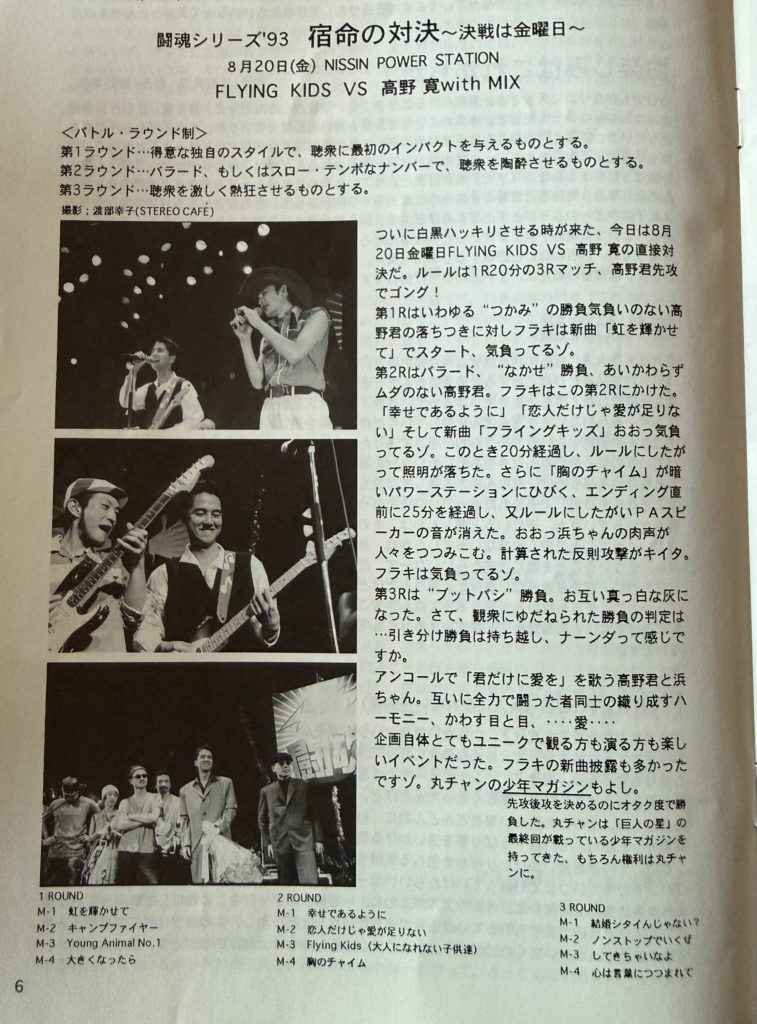

(1993年に高野寛さんと対バン形式でやったライブの記事。ファンクラブの会報から。)

インタビュー : 木村由理江