7. 高校時代の出会いとバンド活動

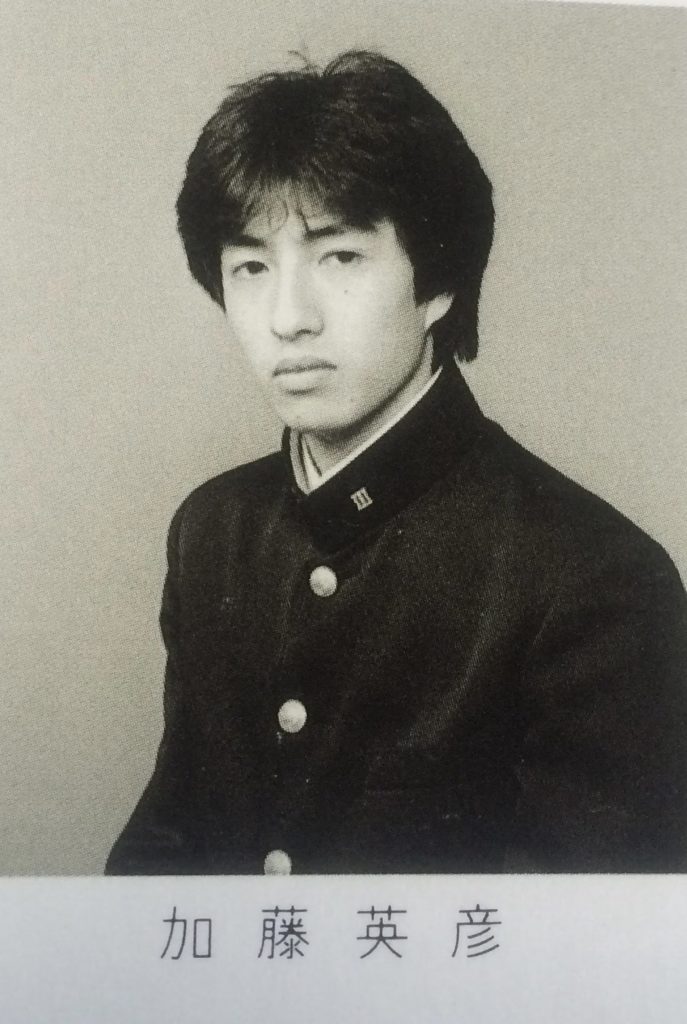

――FLYING KIDSのギタリストの加藤英彦さんと浜崎さんが出会ったのは、栃木県立宇都宮東高校時代です。

通学途中で初めて加藤を見かけた時は、“めちゃイケメンがいるなー”と思いましたね。僕の家は宇都宮の田舎だったけど、加藤の家は宇都宮のど真ん中でもあるオリオン通りのすぐそばで、そこで両親がすてきなレストランと喫茶店をやっていたんですよ。しかも加藤はセンスがよくておしゃれな上に、バンドのギター&ボーカルでCharさんのカバーとかをやっていたから、学校でも目立つ存在でした。加藤のバンドのライブをたまたま客として観たことがあるんですけど、その時も「すげえなー」って。だから何かのきっかけで一度話してからは、僕からどんどん話しかけるようになった気がする。加藤も「誰だ、こいつ?」みたいな感じはまったくなく、スーッとカジュアルに対応してくれてました。加藤はとにかくいろんな面で進んでいましたね。レコードもたくさん持っていたし、楽器も持っていたし、自分で作曲もしていたし、美大に行こうとしていたし・・。僕が興味のあることを何でも知っていたので、いろいろ教えてもらってました。3年の時は同級生で、加藤が通っていたあんでるせん絵画教室に僕も通うようになったこともあり、どんどん親密になっていきましたね。

(宇都宮東高等学校の卒業アルバムより)

――音楽的も趣味も合ったんですか。

僕はポップで、かつ何かを変えていくようなタッチの音楽が好きで、加藤は山下達郎さんとかCharさんとかブラックコンテンポラリー系の音楽が好きだったから、そんなに合わなかったですね。ただ佐野元春さんの『VISITORS』(1984年)だけは、二人で「かっこいいね!」と盛り上がったんですよ。黒人音楽をモチーフにしながらもロック的で、言葉とグルーヴが見事に融合したあの感覚が、すごくしっくりきたんですね。結果的にそのテイストがFLYING KIDSにつながっていると思う。高校時代、僕はRCサクセションをよく聴いてましたけど、まさに『トランジス・タラジオ』(1980年)みたいな青春ど真ん中に加藤との出会いがあり、そこに佐野さんの『VISITORS』があったんですよ。

――高校時代、加藤さんとバンドを組もうという話にはならなかったんですか。

ならなかったですね。「東京に行って一緒にバンドをやろう」とは話してましたけど。

――高校時代にバンド活動は一切せず?

文化祭で友達が組んだキッスのコピーバンドで歌ったことは一度だけありますね。ただね、どうして歌うことになったのか、謎なんですよ。高校時代によくつるんでいた仲間にドラマーがいて、学校帰りに彼の家によく集まっていろんなロックの話をずーっとしたりしてたから、「ヴォーカルがいないんだよね」という話になった時に「じゃあ、オレ、やるわ」って手を挙げたのかもしれない。キッスが好きだったわけじゃないけど、バンドのヴォーカルをやることには興味があったし、やる気だけは満々でしたからね。その時にもう、FLYING KIDSと同じアクションをしてたみたいですよ。

――その時点で? 誰の影響なんでしょうね。

わからないけど、ヴォーカリストはマイクを持っても片手は自由ですからね。動きとかは全然別物ですけど、清志郎さんの影響は大きかったかもしれない。

――どんなふうにキッスのカバーを歌っていたか憶えています?

パンクな感じで、でかい声で歌ってたと思います。ポール・ウェラーやザ・フーのロジャー・ダルトリーやミック・ジャガーやザ・キンクスのレイ・デイヴィスやエルビス・コステロのような叫んでる系の人たちの影響を受けてましたから。

――人生初のステージに立って、“オレがやりたいのはやっぱりこれだ、これしかない!”と確信もしたわけですか。

そうですね。当時好きだった女の子が観に来てくれていたので、“かっこつけるぞ!”と精一杯張り切っていたし、納得いくパフォーマンスができたと非常に満足したのを憶えています。ただ両親がこっそり観に来ていたらしく、家に帰ったら「お前、何をやっているんだ!」って。すごく恥ずかしくなって、急に気持ちが冷めました。家でほとんど口をきかない時期が続いていたから、そのギャップに親は唖然としたし余計びっくりしたんでしょうね。そう言えば、予備校に通ってた時にバンドを組んで2、3回練習したことがありました。すぐに消滅しちゃったのは、僕には当時からバンドを運営する力がまったくなかったから。フセマンみたいな人がいないと、バンドは成り立たないんですよ。

(あんでるせん絵画教室で海水浴に行った時のもの。左から3番目が加藤。中央が浜崎。右から3番目が伏見泰治先生。)

インタビュー : 木村由理江